配当収入(2023年10月)

はやいもので10月も終わりですね。

ハイキングに最適な月でした。自然のなかで身体を動かすのはいいですね。

10月は和名で神無月。神の月の意味とされ、全国の神々が出雲大社に集まり、各地の神々が留守になる月という説など諸説あるようです(日本文化を大事にするため、月を和名で併記するシリーズ)。

配当銘柄

さて、2023年10月に配当を受けとった銘柄は、下表の通りです。

| ティッカー/証券コード | 名称 | 上場国 | |

| 1 | 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 日 |

| 2 | 米ドルMMF | ゴールドマン・サックス・米ドルファンド | 日 |

10月は配当を受け取る銘柄が少ない月ですね。

受取配当金額

受取配当金(税引後)は、16,287円でした。

| 銘柄 | 受取配当金 |

| ゴールドマン・サックス・米ドルファンド | 12,994 |

| グローバルX 米国優先証券 ETF | 3,293 |

| 合計 | 16,287 |

ゴールドマン・サックス・米ドルファンド(MMF)

米ドルMMFを買っていましたが、18日に売却して短期債ETF【CLIP】に試験的に乗り換えたので、18日分の金利収入です。

現在は米短期金利が高いので、短期債に投資できるMMFか短期債ETF【CLIP】を買うことで、5%ほどの高金利を得つつ、株価の下落局面で株式購入をねらえます。

【CLIP】に乗り換えた理由は、どのような値動きをするか把握するためでした。

判明したことは、以下2点。

- MMFでは元本の変動はなかったが、CLIPはわりと変動あり一時的にマイナスになることもあった

- MMFは購入手数料がかからないが、CLIPは20ドルかかる(SBI証券)

CLIPは短期債とはいえETFなので、時々刻々と投資口価格が変動します。とはいえ基本的に時とともにプラスに推移します。

10月19日から10日間で手数料込みで含み益+22.74ドル(≒3,300円)なので、この期間においては米ドルMMFのほうが金利収入が高かったことになります。

売却時はETF(CLIP)はまた20ドルかかるので、MMFのほうが圧倒的に低コストですね。

短期債ETFよりMMFのほうがコスト面で優れていると言えそうです。

米国優先証券ETF

このETFの母体となるPFFを以前持っていましたが、株価・配当ともに成長性はとぼしいです。

ただ、配当は5%超。高金利時代に分散先のひとつとして買っておくのは下策ではないと思っています。

PFFとちがって2866なら外国税額控除をせずとも外国税が還付されるようになったのは便利ですね。

年間配当金

今年は12月に配当金が多くなりそうです。年間で170万円ぐらいになる見通し。

配当金は自動的に振り込まれて、消費か再投資、どちらに使ってもよい自由度があるのでいいですね。

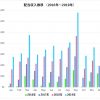

累計受取配当金

税引後の受取配当金は累計で 1,281万円 になりました。

配当金の魅力

おなじみのものを以下に載せておきます。

- 資産額より変動が少ない(=心地よく続けやすい)

- 株式を買うほど積み上げられる(=高いモチベーションを保てる)

- 経済的自由度(配当金÷生活費)が何%かわかる(=経済的自由に近づいている実感を持てる)

- 株価が下がっても配当は株価ほど下がりにくい(=暴落を耐えやすい)

高配当株・増配株を買って、配当金を増やしていく戦略はシンプルです。

配当金を積み上げる道筋

① 投資元本を確保する

収入を増やし、支出を減らす

② 配当金というキャッシュフローを得る

配当の出る株式を買う、配当を再投資

①、②の反復で配当金は増えます。

明日は給料日。収入の8割をせっせと株式買付にまわす単純な作業。そうして配当収入の綺麗な右肩上がりのグラフが描かれていく。いかに若年期に投下資本を蓄積できるか、もうそれに尽きるんやで。

— 穂高 唯希|新刊 #シンFIRE論 (@FREETONSHA) May 24, 2017

- 給与から株を買う

↓ - 配当金が増える

↓ - 増えた配当金と給与で株を買う…

という形で、私は配当金を増やしていました。

金融資産3,000万が1つの分岐点と思います。3,000万円あれば月10万円の配当金を作ることは可能。このキャッシュフローが出来だすと、お金の重要性や考えに変化が生まれ、時間とお金と健康について思考を深め、新たな生き方を模索するきっかけになりますし、セミリタイアが夢物語ではなくなってきます。

— 穂高 唯希|新刊 #シンFIRE論 (@FREETONSHA) August 23, 2019

「現行の近代資本主義の継続」等が前提にはなりますが、給与以外の収入を得て人生の自由度を上げたい方などにとって、配当金は有効な一手になるかと思います。

関連記事

配当金の特徴をピザにたとえています。

インデックスファンドか高配当株、どちらがよいかは好みですね。

グラフ化することで、モチベーションを保ちやすいと思います。