主力株「SBIホールディングス」:信用損切り、そして現引・要塞化までの実録

最近株式投資でどんなことをやっていたか、一例を開陳します。

最主力株SBIホールディングス、いわば主力部隊の編制に調整をほどこしました。

- 信用で買い増し → 含み損 → いったん損切り&含み益銘柄と相殺 → 安く買い直し →

自社株買い発表・株価反発 → 現引き・主力部隊増強*

*株価が長期低迷すれば増強でなく減弱ですが

苦境を好機に変え、現物増強によって資産株として要塞化したような形。

SBIホールディングス:損切りから要塞完成まで

今回の投資行動は、バイ・アンド・ホールドではなく、相場の変化に応じて保有株の最適化を試みる実例になるかと思います。

以下端的に箇条書きにて。※以下株数・株価はすべて11月27日の分割前、チャートは分割後

Phase 1: 被弾と撤退(損出し)

- 状況:米国株・暗号資産の下落に連れ安し、6,400〜6,700円で買った信用建玉700株が含み損に(11月18日)

- 行動:含み損が20万円に拡大した時点で「損切り」。同時に保有していた「ヤクルト(2267)」の利益確定、損益を相殺(損だし)

- 意図: 一度ポジションをフラットにして精神的余裕を取り戻す(投資はメンタル大事なので)

Phase 2:反撃の買い直し(底値拾い)

- 状況:投げ売りで株価が6,000円を割り込む局面

- 行動:信用で500株を買い直し

- 取得単価:5,900円台〜6,200円近辺(当面の底値圏での買いに成功)

- 結果:直後の反発局面ですぐに含み益(プラ転)へ

Phase 3:サプライズと方針転換

- 状況:11月21日(金)引け前に「500億円規模の自社株買い」発表。北尾会長の増配路線にも関わらず自社株買いの追撃サプライズ

- 所感:会社側が「株価は割安」と考えていると判断し、「中長期保有」へ戦略を切り替え。

(事実、先日の総会で類似の会長発言あり)

Phase 4:要塞化(現引・長期保有へ)

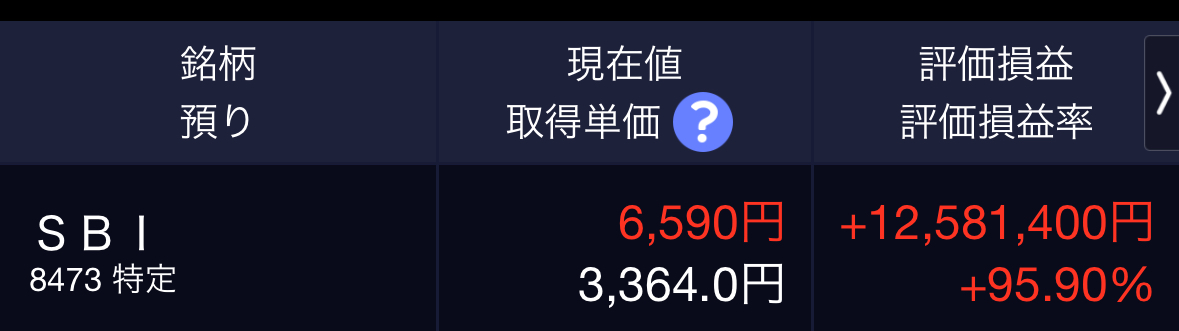

現引き後。取得単価は上昇も、株数は増加

- 状況:株価は6,500円台を回復。ただし信用建玉の金利負担がネック

- 行動:信用建玉500株をすべて現引

長期保有の現物3,400株(取得単価2,960円)と統合 - 保有数: 3,900株(完全現物)

- 平均取得単価: 3,364円

含み益: +95.9%(約1,250万円)

もともとSBIホールディングスは「取得単価:2,600円程度、3,000株保有」でしたが、ちょくちょく買い増して取得単価は徐々に上がっています。

ただし、取得単価は過去の数字であり、見栄えより今後の価値上昇を視野に「買い増し → 結果、取得単価上昇」という行動となりました。

この投資行動の流れ

- 損切りと相殺で「リセット」

最初の700株への固執は自重し、ヤクルトの益とぶつけてリセットしたことで、その後の下落で深手を負わず - 買い向かい

投げ売りのなか6,000円割れで買いなおし(北尾会長の発言と実績から中長期で伸びるとの想定) - スタイル変更(信用→現物)

同社が自社株買いという稀な変化を見て、短期ねらいから「配当ねらい」へ転換し、金利コストをゼロに

むすび

今後もし暴落・低迷すれば買い増しが成功したとは言えませんが、一例としてかようなことを最近やっていました。地味といいますか、地道といえば地道。

ただ、こうした投資行動をこつこつ積み重ねることで、ポートフォリオは徐々に堅牢に、要塞化が進んでいくものと思います。暴落して半値になってもまだ買値と同水準です。精神的な余裕をもって推移を見守ることができます。

そして何もせずともSBIホールディングス1社からのみで、来年は手取りで56万円以上の配当金を受け取ることになります(信用のまま放置すると金利で年8.5万円とられる状態だったので、取得単価が上がってもよいから現引きして金利支払いを抑えました)。

金融業界で東京海上が「堅実に伸びるエリート集団」ならば、SBIは「熟してなお新進気鋭の高成長を望む野武士集団」と言えようかと思います。海運業界でいえば前者が日本郵船、後者が商船三井。

関連記事

買い直した時の記事です。

日本では「インフレ税」が静かに進んでいます。

東京海上について。